行为科学理论里面主要研究的是什么呢?

行为科学理论里面主要研究的是什么呢?

行为科学理论里面主要研究的是什么呢?

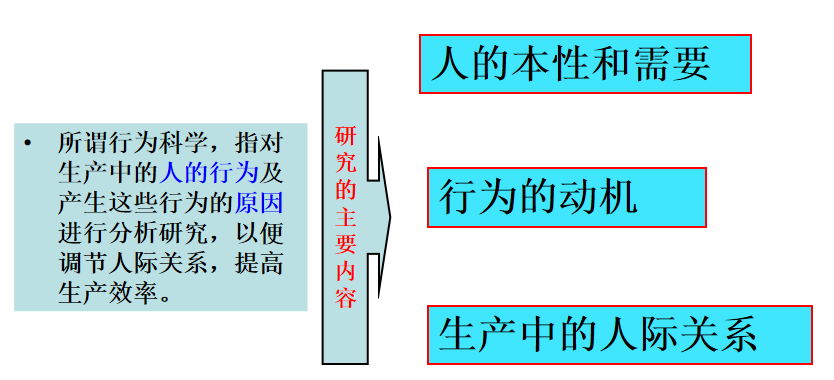

从对物的关注,对事的关注,转向对人的关注。对人的行为以及产生行为的原因进行分析,并以此来提高生产效率。我们的需要理论主要都是属于行为科学理论的范畴。主要内容涉及了人的本性和需要、行为的动机以及生产过程中的人际关系。

行为科学理论从它的形成和发展来看,可以大致分成三个时期:早期的人际关系理论、行为科学理论的形成时期和行为科学理论发展的新时期。

行为科学理论从它的形成和发展来看,可以大致分成三个时期:早期的人际关系理论、行为科学理论的形成时期和行为科学理论发展的新时期。

(一)在他早期的人际关系理论中,主要就是我们说的霍桑实验或者说是梅奥实验。这个地方就涉及了从这个实验进行了理论的升华和提炼。他们提出生产条件与生产效率之间不存在直接的因果关系;融洽的人际关系及愉快的心情是提高效率的决定因素。在早期人际关系理论中所包涵的重要观点有:(1)工人是“社会人”,是复杂的社会系统的成员,必须从社会、心理方面鼓励工人提高劳动效率。(2)企业中并存着“正式组织”与“非正式组织”。(3)以通过对职工满足程度的提高来激发职工的积极性,从而达到提高生产效率的目的,是衡量领导能力的一种新型的标准。非正式组织也是相对来说需要比较注意的,因为后面的群体心理中包括还有就是如何来激发人的积极性,提高效率都有涉及。

(二)在行为科学理论的形成时期。行为科学在这一时期的发展,主要集中在4个方面:马斯洛“人类需要层次论”/双因理论、人性管理理论、群体行为理论、领导行为理论

(1)马斯洛的“需求层次”认为要尽可能在客观条件许可的情况下,针对不同的人对不同层次的需要的追求使其得到相对的满足,只有这样才能解决现实社会的矛盾和冲突,提高生产率,美国的赫兹伯格又进而对满足职工需要的效果提出了“激励因素-保健因素”理论,认为仅仅是满足职工的需要,还不能排除消极因素,应当注重激励因素对人的作用,这样才能使满足人的各层次需要的工作得到提高生产率的实效。就如卫生保健不能直接提高健康状况,但能有预防作用那样,激励因素可以认为是消除职工不满和抵触情绪的一种保健因素,至于如何提高这种激励因素的激励力,弗罗姆又提出了“期望几率模式”理论,他认为选择性行动成果的强度,某一行动成果的绩效以及期望几率及职工认为某一行动成功可能性的程度,这两者直接决定了激励因素的作用大小,这就使对人的需要动机和激励问题的研究,在理论上更加完整和系统化了。

(2)人性管理理论。人性管理理论即研究同企业管理有关的所谓人性问题,在这方面比较有影响的学派有麦格雷戈的“X理论-Y理论”和阿基里斯的“不成熟-成熟”理论。麦格雷戈从对那种以约束和强制为主的传统管理观点理论的否定和批驳为出发点,提出人不是被动的,只要给予一定的外界条件,就能激励和诱发人的能动力,在目标和动机的支配下努力工作,取得成就,主张出现问题时,要多从管理本身去找妨碍劳动者发挥积极性的因素,这就是所谓的“Y理论”,麦格雷戈认为只有“Y理论”才能在管理上有效而获得成功,阿吉里斯提出在人的个性发展方面有一个从不成熟到成熟的连续发展过程,它意味着人的自我表现程度的加强,他告诫人们说现在的企业结构和劳动组织把职工束缚在不成熟阶段,人为的抑制职工的“自我表现”,这就必然会伤害人的积极因素,造成劳资双方的对立,解决的方法是建立以职工为中心的、参与式的引导方式,扩大职工的工作范围,加重职工的责任,依靠工人的自我控制和自觉行动,这种理论的出现在一定程度上调和了雇主和职工的矛盾和冲突,为西方一些后起的企业所采用。

(3)群体行为理论。即研究企业中非正式组织以及人与人的关系问题。群体动力理论的鼓吹者勒温详尽地论述了作为非正式组织的团体的要素、目标、内聚力、规范、结构、领导方式、参与者、行为分类、规模、对变动的反应等,基本原则是继承和发展了行为科学早期理论的代表人物梅奥和罗特利斯伯格的思想,另一个对群体理论颇有影响的人物是美国的布雷德福,它主要是研究企业中人与人的关系,提倡实行敏感性训练,通过受训者在团体学习环境中的相互影响,使受训者更加明确自己在团体组织中的地位和责任,加强对自己感情和情绪的敏感性以及人与人关系处理的敏感性,从而能自我修正自己的行为和动机,使之与团体的目标一致,而提高工作效率,这一理论对当今现代管理理论产生了很重要的影响,成为当代经济管理理论的一个重要组成部分。

(4)领导行为理论。即研究企业中领导方式的问题,作为行为科学理论的一个重要分支,代表性的理论有:“领导方式连续统一体理论”、“支持关系理论”、“双因素模式”、“管理方格法”。以坦南鲍姆和斯密特为首的“领导方式连续统一体理论”从总体概念上强调了在企业的领导方式中,从集权到民主的,从领导者为中心到职工为中心的方式中,存在着多种多样的,带有连续性和统一性的领导方式,应当根据企业人和物的状况、当前和将来的利益、目标和趋势,来具体选择最有效的领导方式,以利克特为首的“支持关系理论”,则从被领导者的社会和心理观念出发。因为领导者必须诱导职工认知到他们在工作中的经验和接触是能够提高自己价值和重要性的领导方式,应当偏重以职工为中心的民主式,只有这样才能达到提高工作效率的目的,而以斯托达迪尔和沙特尔为代表的“领导行为四分图”和以布雷克和莫顿为首的“管理方格理论”又主张扬长避短,兼收并蓄各种领导方式,他们认为组织中的领导行为的两个重要因素即主动结构(以工作为中心)和体谅(以人际关系为中心)必须结合起来,不应当在企业领导工作中趋于极端的方式,而应当是综合的领导方式,布莱克和莫顿还形象地设计了一种方格图表,以对生产的关心为横轴,以对工人的关心为纵轴,每根轴线分为9小格,共有81个方格,以这种方式来表示各种不同的领导方式,从不同的生产费用销售等曲线的最佳值域来选择最有效的领导方式。

(三)行为科学理论发展的新时期。行为科学形成以后,迅速的发展和丰富起来,近期已发展到一个不同于形成阶段的新时期,其特点在于:有把行为科学与“科学管理理论”调和起来的倾向,但是这并不表明行为科学理论颓势和无出路,相反它对现代经济管理理论的形成产生了重要的直接的影响。

行为科学学派强调人的行为,认为从人的行为本质中激发动力才能提高效率,所谓行为科学就是对工人在生产中的行为以及这些行为产生的原因进行分析研究,以便调节企业中的人际关系,提高生产率,它研究内容包括人的本质和需要行为的动机,尤其是生产中的人际关系,包括领导和被领导的关系,行为科学是随着资本主义社会矛盾的加剧才应运而生的,当泰勒等人创立的所谓科学管理的血汗实质被工人识破,而开始日益无效的时候,一些西方资产阶级经济管理者为了挽救颓势,把资本主义的社会学和心理学等引进企业管理的领域提出用调节人际关系,改善劳动条件,注重人的内在因素等方法来提高劳动生产率。